Der Transmitter, an dem ich seit fast einem Jahr mit Begeisterung herumgebastelt hatte, war nun endgültig auseinandergebrochen. Genervt blickte ich auf die Einzelteile, die nun nicht mehr zusammenzuhalten waren.

Was ursprünglich einmal als Radio gedacht war, ließ sich nur noch mit sehr viel Phantasie als solches erkennen. Ich seufzte und begann die vielen Klammern, improvisierten Metallteile und Dioden herauszulöten. Sie würden im nächsten Transmitter wieder Verwendung finden.

Nach meiner ehrenhaften Entlassung aus der US Air Force hatte ich beschlossen, ein Ingenieur-Studium zu absolvieren. Meine Nebenbeschäftigung als technischer Mitarbeiter der „National Semiconductor“ verschaffte mir dabei einen gewissen finanziellen Spielraum. Ich investierte einen Großteil meines Gehalts und meiner Freizeit in ein leidenschaftliches Hobby: das Radio. Es war beruhigend zu wissen, dass ich nach der täglichen Arbeit genügend Zeit haben würde, den neuen Transmitter fertig zu stellen.

Jede freie Minute steckte ich in diese Aufgabe, und es dauerte nicht lange, bis ich wieder auf Sendung war. Neben einigen kleineren Veränderungen verfügte der Transmitter über ein deutlich verbessertes Mikrofon. So konnte ich wieder den DJ spielen und meine Lieblingssongs in einer besseren Qualität als je zuvor in die Welt hinaussenden.

Um festzustellen, oh da draußen überhaupt jemand war, der mir zuhörte, und nur ein Feedback auf meinen kleinen Piratensender zu bekommen, sendete ich auf meiner Frequenz auch noch eine Message mit meiner Rufnummer. Mehrmals täglich machte ich darauf aufmerksam: „Wenn du diese Songs hörst, wähle die 264 8773.“

Monate vergingen. Ich hatte schon die Befürchtung, ich sei der einzige Hörer meines Senders, als mich Ende August 1970 dieser ungewöhnliche Anruf erreichte. Ich hatte mir gerade ein Erdnussbutter-Sandwich geschmiert und wollte so schnell wie möglich auf Sendung zurück, als das Telefon klingelte. Ich dachte, es könnte ein alter Freund von mir sein, der mittlerweile aus Vietnam zurückgekehrt sein musste, und nahm hastig den Hörer ab.

„John Draper“, sagte ich, noch an meinem Sandwich kauend.

„Hi, mein Name ist Joe.“

Ich musste kurz überlegen.

„Joe … Joe … Ich kenne keinen Joe“, dachte ich.

„Ich höre regelmäßig dein Radioprogramm“, fuhr er fort.

Seine Stimme hatte einen warmen und angenehmen Klang. Sie erinnerte mich stark an diejenige des Radiosprechers, der täglich die Mittagsnachrichten moderierte.

„Super“, sagte ich und entfernte mit meiner Zunge kleine Stückchen Toast, die sich hinter meinen Schneidezähnen festgesetzt hatten.

Joe erzählte mir, dass ihm mein Sender gefiele. Er redete sehr klar und drückte sich gewählt aus. Mein Interesse an diesem Gespräch wuchs. Wirklich hellhörig wurde ich, als er erwähnte, dass er sich ebenfalls für Radios interessierte.

„Ich würde am liebsten so etwas wie Radiomoderation machen, sagte er mit einer Stimme, die mich nicht daran zweifeln ließ, dass dieser Berufswunsch durchaus in Erfüllung gehen könnte. „Radios sind super“, sagte er. „Aber Telefone sind auch klasse, ich bin ein richtiger Telefon-Fan.“

Ich zögerte kurz. Ich konnte nichts sonderlich Spannendes daran finden. Die Vorstellung, ein Telefon-Fan zu sein, erschien mir sogar ziemlich absurd. „Nur Idioten interessieren sich für Telefone“, dachte ich.

Ich beschränkte mich darauf, verbal mit einigen „Hmm, Hmm“ zu nicken, und lenkte das Gesprächsthema wieder auf Radios. Der kleine Wink mit dem Zaunpfahl kam an. Ich hörte an Joes Stimme, dass er verstanden hatte, dass ich seine Telefon-Begeisterung nicht mit ihm teilen mochte. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, gab er mir die Rufnummer einer Partyline, auf der bis zu acht Leute gleichzeitig miteinander reden konnten. Obwohl ich es manchmal schon stressig genug fand, mich mit nur einer Person zu unterhalten, notierte ich mir diese Nummer und legte den Zettel neben mein Telefon. Joe gab nur, bevor wir auflegten, auch noch seine eigene Nummer, und wir verabschiedeten uns mit dem Versprechen, in telefonischem Kontakt zu bleiben.

Der Wecker ratterte laut vor sich hin. Mit verschlafenen Augen und grobmotorischen Bewegungen versuchte ich, den Ausschalter zu finden. Einen kurzen Moment lang musste ich überlegen, was für einen Tag wir hatten. Es war Sonntag. Eigentlich hatte ich mir für heute einen ausgedehnten Spaziergang vorgenommen. Doch das schlechte Wetter hinderte mich daran. Nachdem ich wochenlang an meinem Schreibtisch gesessen und die Sonne nur noch durch mein verdrecktes Bürofenster hindurch zu Gesicht bekommen hatte, ärgerte mich das ein wenig. Um nicht wieder meinen Lötkolben in irgendwelche elektronischen Bauteile stecken zu müssen, wählte ich die Nummer der Partyline, die ich von Joe erhalten hatte. Mehrere Leute, vielleicht fünf oder sechs, unterhielten sich über seltsames Zeug. Die Akustik glich der einer Bahnhofshalle. Zunächst lauschte ich einfach nur den Gesprächen, ohne mich selbst einzumischen. Ich schnappte nebenbei einige Begriffe wie „Loop Around“ oder „Tandem“ und eine Menge anderer technischer Insiderbegriffe auf, die für mich wie Japanisch klangen. Obwohl mich Telefone wie gesagt nie wirklich begeistern konnten, war ich schon ein wenig interessiert daran, was es mit diesen Begriffen auf sich hatte. Wissbegierig notierte ich jedes dieser Wörter auf einem Blatt Papier, um Joe später nach deren Bedeutung zu fragen. Die Liste mit den Fremdwörtern wuchs von Minute zu Minute. Als ich meinen halben Notizblock vollgekritzelt harte, hängte ich ein, um Joe anzurufen.

Seine Rufnummer befand sich noch genau da, wo ich sie hingelegt hatte. Ich wählte. Nach einigen Sekunden hörte ich einen merkwürdigen Ton. Wahrscheinlich ein Fehler in der Leitung. Vielleicht hatte ich mich auch einfach nur verwählt. Ich überprüfte die Ziffern, schüttelte kurz den Kopf und versuchte es erneut. Doch wieder pfiff mir dieser seltsame Ton ins Ohr. Ich rief die Vermittlung an.

„Guten lag, was kann ich für Sie tun?“, fragte mich eine weibliche Stimme auf der anderen Seite der Leitung.

„Ich habe hier eine Nummer, mit der ich gern verbunden werden möchte“, sagte ich und kratzte mit meinem Daumen die vertrocknete Erdnussbutter von der Oberfläche des Papiers.

„Welche Nummer bitte?“

Ich nannte sie dem Operator und wartete auf meine Verbindung.

„Entschuldigung, hören Sie?“

„Ja, was ist denn?“, fragte ich vorsichtig.

„Woher haben Sie die Nummer, wenn ich fragen darf?“

„Ist das wichtig?“, gab ich zurück.

„Nun“, sagte der Operator, „das ist die interne Rufnummer einer Telefongesellschaft, ich kann Sie da leider nicht vermitteln.“

„Gut, dann eben nicht“, sagte ich gleichgültig. Mir kam kurz der Gedanke, dass Joe womöglich Beauftragter einer Telefongesellschaft war, der zu Werbezwecken verschiedene Leute anrief, um sie auf diese Partyline aufmerksam zu machen. Doch das erschien mir zu abwegig, und ich bat den Operator, die Sache einfach zu vergessen.

Obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, diesen Sonntag nicht ein einziges elektronisches Gerät in die Hand zu nehmen, landete ich etwas später wieder an meinem Schreibtisch und begann an meinem FM-Transmitter zu arbeiten. Nach einer Weile hatte ich meinen Vorsatz vergessen und war wieder in meinem Element. Die Arbeit machte Spaß. Ich versuchte den Transmitter für den Einbau in mein Auto vorzubereiten. Um das Signal zu verstärken, waren noch einige technische Modifikationen notwendig.

Es verging ungefähr eine Woche, bis ich damit fertig war. Joe hatte ich schon fast wieder vergessen. Ich montierte eine Antenne auf mein Autodach und verstaute den Transmitter im Handschuhfach. Daraufhin startete ich den Motor und fuhr grinsend eine kleine Runde durch die Nachbarviertel. Dabei sendete ich wieder die Lieblingssongs aus meiner Sammlung und war stolz auf meinen ersten mobilen Radiosender. Nach ein paar Stunden brachte mich mein knurrender Magen dazu, mich auf den Heimweg zu machen.

Noch am selben Tag läutete das Telefon. Zu meiner großen Überraschung war es Joe. Er war ganz außer sich und konnte kaum glauben, dass mein neuer Transmitter derart gut funktionierte. Er bombardierte mich mit Fragen. Unter anderem wollte er wissen, wie man sich überhaupt einen Transmitter selber basteln konnte. Ich nahm mir die Zeit, ihm alles ausführlich zu erklären. Joe hatte mein Signal gemessen, und konnte mir die Empfangsstärke in Zahlen nennen. Das war wiederum für mich höchst interessant, weil ich diese Messung selbst nur mühsam durchführen konnte. Ehe wir uns versahen, waren wir beide wieder in ein langes Gespräch verwickelt. Mir fiel dieser seltsame Ton ein, den ich gehört hatte, als ich eine Woche zuvor versucht hatte, ihn zu erreichen, und fragte danach.

„Das ist ein Loop Around“, sagte er.

Ich hörte diesen Begriff nicht zum ersten Mal. Ich blätterte kurz in den Notizen, die ich mir gemacht hatte, als ich mit dieser Partyline verbunden war.

„Also“, fuhr er fort, „im Wesentlichen geht es darum, die Telefongebühren zu umgehen.“

„Wie bitte?“, fragte ich nach.

„Ja, das ist kein Witz. Wenn du die Nummer 264-0044 wählst, hörst du diesen Ton, der ungefähr alle zwanzig Sekunden unterbrochen wird. Den Ton kannst du in Dezibel messen.“

„So, kann ich?“, fragte ich etwas verwirrt.

Joe lachte: „Ja, kannst du. Musst du aber nicht, weil ich es schon getan habe.“

Ich merkte, dass ich mich hier auf ein Gebiet begab, das mir bislang unbekannt gewesen war. Im Laufe des Gesprächs konnte Joe mir einiges näher bringen. Wenn ich alles richtig verstanden hatte, handelte es sich um einen Ton von 2600 Hertz. Sendet man nun selbst einen Ton in dieser Höhe in die Telefonleitung, wird sie unterbrochen, und nach einer kurzen Pause wird ein weiteres Signal in der Bandbreite von 2600 Hertz zurückgesendet. Mit einigen weiteren Tönen kann man die Leitung dann dazu bringen, einen Freiton zu erzeugen. Von da an wird der Gebührenzähler gestoppt, und alle nachfolgenden Anrufe können kostenlos geführt werden. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Telefone waren anscheinend doch um einiges interessanter, als ich gedacht hatte.

Spätestens nach diesem Gespräch war mir klar, dass ich Joe unbedingt persönlich kennen lernen musste. Ich schlug ihm ein Treffen vor.

Joe

Wir verabredeten uns für den nächsten Tag. Ich hatte mir früher frei genommen, weil ich die Begegnung mir Joe kaum noch abwarten konnte.

Ich brauchte nicht lange, um das Haus zu finden, in dem Joe wohnte. Von außen sah es aus wie jedes andere Einfamilienhaus in dieser Gegend. Nett und gemütlich, mir einem kleinen Vorgarten, der von einer gepflegten Hecke umgeben war. Ich klingelte an der Tür. Nach einer Weile öffnete mir ein Mann um die vierzig. Zuerst war ich ein wenig überrascht, weil ich dachte, Joe hätte um einiges jünger sein müssen. Doch der Mann an der Tür lachte nur kurz, als ich ihn mit „Hi Joe“ begrüßte und stellte sich als sein Vater vor. Er zeigte mir höflich Joes Zimmer und bot mir etwas zu trinken an, was ich dankend ablehnte. Hinter der Tür spielte eine Orgelmelodie. Ich klopfte kurz, und sofort verstummte die Melodie. Ich wartete einige Sekunden vergeblich auf so etwas wie „Herein!“ oder „Ja bitte?“ und öffnete dann achselzuckend die Tür.

Das Zimmer war dunkel, als ich eintrat. Ich konnte kaum meine eigene Hand vor Augen erkennen. Es dauerte eine Weile, bis ich mich an die Dunkelheit gewöhnt hatte.

„Joe?“, fragte ich.

„Der bin ich“, hallte es aus einer Ecke des Raumes. Schemenhaft erkannte ich eine Person, die nicht weit von mir auf einem Stuhl saß. Vom anderen Ende des Zimmers vernahm ich plötzlich eine Art Rascheln und schaute mich um. Da waren noch andere Leute im Raum. Ich wäre am liebsten rückwärts aus dem Zimmer gegangen, als endlich das Licht anging.

„Nicht da, hier bin ich“, sagte Joe, der mit seltsam verschlafenen Augen vor mir stand. Er war ein Teenager, kaum älter als fünfzehn. In seinem Zimmer waren noch drei Freunde von ihm, die genauso verschlafen dreinblickten. Jeder schaute in eine andere Richtung, bloß nicht in meine.

„Sorry, wegen dem Licht“, sagte Joe und tastete mit seinen Händen auf dem Schreibtisch, um sich ein Glas Orangensaft zu nehmen.

Ich war baff. Jetzt wurde mir so einiges klar. Joe und seine Freunde waren blind. Ich hatte Mühe, meine Verwunderung darüber zu verbergen. Doch das schien niemanden zu stören. Jimmy, ein etwas zu klein geratener Typ, ging vorsichtig zu einer Orgel, die vor dem verhangenen Fenster stand, und fing wieder an zu spielen. Meine Ohren waren nicht klassisch geschult, doch es war nicht zu überhören, dass Jimmy das Instrument beherrschte. Joe stellte mir die anderen beiden als Tommy und Mark vor und betonte, dass sie ebenfalls Technik-Freaks seien. Die meiste Zeit saßen die beiden stumm da, um nur hin und wieder mit zurückhaltender Stimme zu kommentieren, was Joe und ich beredeten.

Ich kramte meinen Notizblock aus der Tasche und fing sofort an Fragen zu stellen. Ich wollte unbedingt wissen, was es mit all den Begriffen wie „Loop“, oder „Tandem“ auf sich hatte. Joe war so sehr davon beeindruckt, dass ich einen Transmitter bauen konnte, dass er mir überhaupt nicht zuhörte, sondern jede meiner Fragen mit einer eigenen erwiderte. Er fragte, ob ich auch einen MFer hauen könnte. Ich hatte keine Ahnung, was das sein sollte und druckste ein bisschen herum, um meinen Status als Technik-Profi nicht vor einer pubertierenden Teenagertruppe einzubüßen. Joe bemerkte das sofort und plapperte gleich nervös los. Er redete so schnell, dass ich froh war, zumindest die Essenz seiner Sätze zu verstehen. MF war die Abkürzung für Multi-Frequency und ein MFer somit ein Gerät, das nichts anderes konnte, als sechs verschiedene Toneinheiten zu erzeugen, nämlich 700, 900, 1100, 1300, 1500 und 1700 Hertz.

„Die Telefongesellschaften benutzen diese einfachen Geräte, um Ferngespräche und ihre Gebührenzähler zu steuern“, erklärte er. „Die Töne werden vor und nach jedem Gespräch durch die Telefonleitung geschickt. Das ist einfach die billigste Methode, und die Telefongesellschaften sparen dadurch Millionen an teuren Gerätschaften ein.“

Ich dachte kurz nach; wenn ich alles richtig verstanden hatte, stellte dieser MFer kein großes Problem für mich dar. „Das ist einfach“, sagte ich dann. „Zeig mir mal, wie das ansatzweise funktionieren soll, und ich bastle etwas zusammen.“ Jimmy, der von seiner Orgel abgelassen hatte, sprang plötzlich freudig auf: „Wen willst du anrufen?“, rief er nervös. „Nenn mir irgendeinen Ort in den Staaten, egal wo!“

Ich zückte mein Adressbuch. Marc, ein Freund von mir, wohnte am weitesten weg. Ich gab Jimmy seine Nummer. Die Jungen formierten sich im Raum, so als würde nun eine Art Ritual beginnen.

„Zuerst wähle ich eine gebührenfreie 1800er-Nummer“, sagte Jimmy. Als es auf der anderen Seite klingelte, drückte Jimmy die Note „E“ auf seiner Orgel und hielt den Telefonhörer an den Lautsprecher. Das Klingeln brach plötzlich ab, und ein schriller Ton war zu hören. Interessant, das waren also 2600 Hertz. Dann spielte Jimmy auf seiner Orgel einige Töne, die genauso klangen wie die Geräusche, die man hörte, bevor ein Ferngespräch verbunden wurde. Jetzt klingelte es wieder. Auf der anderen Seite hob jemand den Hörer ab. Ich erkannte die Stimme. Es war Marc. Ich quatschte knappe fünf Minuten mit ihm, während Joe und die anderen Jungen grinsend meine Reaktion abwarteten. Das war unglaublich. Die Abrechnung des Gesprächs lief über die gebührenfreie 1800er-Nummer, da man sich von dort den Freiton geborgt hatte. Ich konnte es nicht fassen und fragte noch einmal nach: „Das Gespräch war jetzt also kostenlos?“ Jimmy und Joe nickten synchron. Ich hatte noch eine Menge Fragen, doch die beiden waren viel zu aufgeregt, um sie alle zu beantworten.

Nachdem ich eine Weile an Jimmys Orgel herumgespielt und er mir noch einige Tipps zur Manipulation des Telefonsystems gegeben hatte, ging ich nach Hause. Ich holte meine Elektronikteile hervor und schnappte mir meinen Rechenschieber. Ich berechnete die Daten, die ich für jede einzelne Frequenz benötigen würde. Nach etwa einer Stunde hatte ich alle sechs wichtigen Oszillatoren mit Hilfe eines Transformators an mein Telefon gekoppelt.

Anfangs hatte ich nur einen Knopf für alle Töne. Es brauchte eine Weile, bis ich das Ding schließlich so zusammengebastelt hatte, dass man die MF-Nummern ohne Probleme senden konnte. Alles in allem ein guter erster Schritt auf meiner spannenden Forschungsreise durch das Telefonnetz.

Entdeckungen

Ich rief die Partyline noch einige Male an und merkte sehr schnell, dass die Leute dort längst noch nicht alle Tricks herausgefunden hatten. Es waren meist Teenager wie Joe, die zum Teil auch von ihm selbst auf die Schwachstellen der Telefongesellschaften aufmerksam gemacht worden waren.

Aber wegen des fehlenden Equipments mussten sie mit Orgeln, Pfeifen und anderen Geräten improvisieren, um weitere kleine Fehler des Telefonsystems zu entdecken. Die Methode, mir der sie dabei vorgingen, schien mir sehr riskant zu sein. Sie benutzten für ihre Anrufe immer die 1800er-Nummer, die meines Wissens zurückverfolgt werden konnte.

Die MF-Box, die ich mittlerweile in einen rechteckigen Kasten eingebaut hatte, sollte mir einen größeren Handlungsspielraum ermöglichen. Vor allem wollte ich mich über mehrere Stellen verbinden lassen und so eine Rückverfolgung seitens der Telefongesellschaft oder des FBI verhindern.

Ich entdeckte eine Schwachstelle nach der anderen. Während ich mich auf dem Gebiet allmählich zu einem Spezialisten entwickelte, rief mich Joe eines Tages wieder an und wollte wissen, ob ich nicht auch einen MFer für ihn bauen könnte, da er aufgrund seiner Blindheit nicht dazu in der Lage war.

„Sicher, warum nicht“, antwortete ich und begann sofort die notwendigen Teile zusammenzusuchen.

Mittlerweile ging mir der Bau leicht von der Hand, und ich brauchte nicht lange, bis ich ihm das fertige Produkt präsentieren konnte. Ich schenkte ihm eine MF-Box in einem dunkelblauen Kasten. Für ihn hatte dieses Gerät einen enormen Wert. Er hielt die Box freudig lächelnd und vorsichtig in den Händen, als hätte er Angst, sie könnte zerbrechen. Er wollte genau wissen, wie sie aussah. Ich sagte, es sei ein einfacher blauer Kasten, ohne in diesem Moment darüber nachzudenken, dass Joe nie wissen würde, was eine Farbe ist.

„Blau“, flüsterte er leise vor sich hin. „Eine blaue Box“, sagte er noch einmal. „Wir werden das Ding hier Blue Box nennen.“

„Gut“, nickte ich. „Blue Box gefällt mir.“

Joe lachte glücklich, und ich konnte nicht anders, als sein Lachen zu erwidern. Es war ein gutes Gefühl, ihm eine solche Freude gemacht zu haben.

Ich hatte ein neues Hobby entdeckt – das „Blue Boxing“, wie ich es von nun an nannte. Es boten sich mir dadurch weit mehr Möglichkeiten, als nur kostenlos zu telefonieren. Wählte man zum Beispiel eine Nummer, die besetzt war, konnte man sich mit einer bestimmten Frequenz in fremde Telefonate einschalten. Mir dieser Methode, die man auch „Tab Into“, nannte, war es möglich, jede besetzte Leitung zu übergehen und sich in bereits laufende Gespräche einzumischen oder einfach nur zuzuhören. Mir wurde die Macht des Blue Boxings bewusst. Banken, Militärhauptquartiere oder private Haushalte, das ganze Telefonnetz war für mich abhörbar geworden.

Ich war nicht unbedingt voyeuristisch veranlagt, doch manchmal konnte ich mich nächtelang in die unterschiedlichsten Telefonate einklinken und einfach nur zuhören. Selbst wenn die Gespräche der Leute, die ich belauschte, zum größten Teil alles andere als interessant waren, saß ich oft stundenlang vor dem Telefon und suchte nach besetzten Leitungen. Alte Damen, die sich über die Sorgen amerikanischer Prominenz Gedanken machten, Geschäftsleute, die mit Aktien spekulierten und wichtige Termine vereinbarten. Ich blickte in jedes Gespräch wie durch eine polierte Fensterscheibe.

Mir war bewusst, dass ich dieses Geheimnis für mich behalten musste. Mein bester Freund Martin aus Long Island, den ich noch aus der Militärzeit kannte, war der einzige, dem ich es anvertraute. Obwohl er meine technische Begeisterung nicht teilte, begannen wir gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen.

Einer unserer ersten großen Funde war das System Los Gatos von General Telephone. Hier konnte man ganz einfach Frequenzen durch die Leitung schicken, ohne überhaupt eine freie 1800er-Nummer wählen zu müssen. Los Gatos war das Paradies für jeden Telefonhacker, zu denen wir geworden waren.

Müsli

Im Laufe der Zeit entdeckten Martin und ich immer weitere Möglichkeiten, die Schwächen der Telefongesellschaften für unsere Zwecke zu nutzen. Beispielsweise war es möglich, interne Gespräche der Telefonanbieter mitzuverfolgen.

Zufällig fand ich heraus, wie man sich in bestimmte Konferenzen der Telefongesellschaft Ma Bell einschmuggeln konnte. Wenn man die Nummer 604-2111 wählte und einen 2600-Hertz-Ton durch den Hörer jagte, passierte zunächst nichts. Sendete man diesen Ton aber erneut, war man plötzlich in einer Telefonkonferenz der Angestellten, die sich ungestört glaubten, kein Blatt vor den Mund nahmen und sogar über neueste Entwicklungen sprachen. Spannender waren in dieser Hinsicht jedoch die Telefon-Konferenzräume der Ingenieure, die sich meist über Schwachstellen im Telefonnetz berieten. Dadurch brauchte ich mich überhaupt nicht mehr anzustrengen, denn die Ingenieure verrieten mir die besten Tricks, ohne es zu merken.

Ich fühlte mich Joe gegenüber verpflichtet und rief ihn an, um ihm von dieser Entdeckung zu berichten. Wir hatten uns eine Weile nicht mehr gesprochen und so war ich gespannt, was er Neues herausgefunden hatte.

„Wahnsinn“, schrie er durch den Hörer und lachte.

„Tut es meine Blue Box noch, die ich für dich gebastelt habe?“, fragte ich.

„Klar“, antwortete er. „Ich benutze das Ding aber nur noch selten.“

„Hast du was Besseres gefunden?“

„Das kannst du laut sagen“

Ich bat ihn, sich nicht alles aus der Nase ziehen zu lassen, und er erzählte mir irgendetwas von einer Müslipackung.

„Cap’n Crunch-Müslibox?“ fragte ich ungläubig.

„Ja, da ist diese Woche eine kleine Pfeife drin und …“

„Moment, Moment …“, unterbrach ich ihn. „Du erzählst mir, dass du die Frequenzen mit einer Pfeife aus einer Cap’n CrunchMüslipackung pfeifen kannst?“

Joe lachte nur, seine Geschichte klang ziemlich absurd, dennoch lief ich gleich los und besorgte mir eine Packung Cap’n Crunch. Als ich sie aufriss, lag obenauf eine kleine Spielzeugpfeife. Ich schmunzelte. Wenn das wirklich funktionieren sollte, würde mir das kein Mensch auf der Welt abnehmen.

Und tatsächlich: Diese Spielzeugpfeife aus der Müslipackung von Cap’n Crunch entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu unserem Hauptwerkzeug als Telefonhacker. Die Rufnummer 604-2111 wurde zu unserer Stammnummer. Mit der Cap’n Crunch-Pfeife als ständigem Begleiter schmuggelten wir uns täglich in die Leitung, um den Angestellten bei ihren faszinierenden Enthüllungen unbemerkt über die Schulter zu schauen.

Zwar fand ich heraus, dass die wesentlich hübschere „Oscar Meyer Wiener-Pfeife“, die man in fast jedem Spielwarenladen kaufen konnte, ebenfalls diesen Ton erzeugte, doch Cap’n Crunch diente mir ja nicht nur als Hackertool, sondern auch als leckeres Frühstück, und so blieb ich einfach dabei.

Nach einiger Zeit entwickelten Martin und ich eine Dreistigkeit sondergleichen, und jegliche Diskretion ging verloren. Da uns beiden ständig Fragen auf der Zunge brannten, scheuten wir bald nicht mehr davor zurück, uns selbst als Angestellte auszugehen und uns so aktiv in Gespräche einzumischen. Nach und nach weihten wir weitere Freunde ein, die wiederum ihre Freunde einweihten …

Neben Martin und mir, die sozusagen der ersten Generation der Telefonhacker angehörten, gab es noch jemanden in Memphis, drei Leute in Los Angeles, einen in San Rafael und fünf in San Jose – darunter auch Frank Buck und Stacy Brown, wobei Stacy ein Hobby-Bombenbastler war, den Frank eingeweiht hatte. Wir trafen uns regelmäßig in einem eigenen Konferenzraum und nutzten dabei die Nummer 604-2463, die ich unbemerkt von der Telefongesellschaft erbeutet hatte. So konnten wir sicher sein, dass diese Nummer allein von uns genutzt wurde. Den Zugang zur Leitung konnte man ebenfalls nur durch bestimmte Frequenzen erlangen. Wir tauschten unser Wissen aus, indem wir uns etwa Baupläne und Entwürfe auf dem Postweg zuschickten, um sie später im Konferenzraum zu diskutieren. Um unser Geheimnis zu wahren, vereinbarten wir, dass unsere Gruppe auf gar keinen Fall wachsen durfte. Und sie blieb tatsächlich für ein paar Monate unverändert. Trotzdem wollten wir ganz sicher gehen und beschlossen, uns im Konferenzraum nur mit Pseudonymen anzusprechen. Für meinen Namen musste ich nicht lange überlegen. Ich nannte mich „Cap’n Crunch“

Erste Busts

Irgendwann im Frühling des Jahres 1972 rief einer von Joes blinden Freunden an und machte mich auf einen Artikel in der „San Jose Mercury“ aufmerksam.

Ich kaufte mir die Zeitung sofort und las dort einen Bericht über einen Typen namens W. Collas, der versucht hatte, Blue Boxes an Mitglieder organisierter krimineller Gruppen zu verkaufen. Er hatte sich dabei so dämlich angestellt, dass das FBI keine sonderlich große Mühe hatte, ihn festzunehmen. Nach jeder Zeile, die ich las, musste ich kurz innehalten, um mich zu beruhigen. Ich war entsetzt darüber, wie jemand so offensichtlich Spuren hinterlassen konnte. Als wir Stacy in einer unserer Konferenzen zur Rede stellten, gestand er, Informationen an Dritte weitergegeben zu haben.

Ich konnte es nicht fassen. Stacy hätte die Informationen auch direkt ans FBI weitergeben können, das hätte den selben Effekt gehabt. „Ein bescheuerter Bombenbastler“, ging mir immer wieder durch den Kopf. Ich hätte wissen müssen, dass das nicht lange gut gehen konnte.

Es stellte sich jedenfalls heraus, dass Collas einer von Stacys Bekannten war. Um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, gestand er dem FBI alles und erklärte ihnen, wie Blue Boxing funktionierte. Zwar wusste er nichts von unserer kleinen Gruppe und konnte uns somit nicht verraten, dennoch wurden die Ma Bell Sicherheitsleute alarmiert, was mich ernsthaft beunruhigte. Collas schlug Ma Bell sogar eine Vereinbarung vor, die ihn mit einer respektablen Summe zum Stillschweigen über deren Sicherheitsdefizite verpflichten sollte. Die Telefongesellschaft ging jedoch nicht darauf ein. Man versprach sich mehr Erfolg von einer Bestrafung. Um sich zu rächen, kontaktierte Collas den freien Journalisten Ron Rosenbaum. Dieser verfasste schon bald einen Sensationsbericht mit der Überschrift „Das Geheimnis der kleinen Blue Box“, in dem er sämtliche Schwachstellen von Ma Bell sowie die Methoden zum Erhacken des Telefonsystems erläuterte. Somit kannte nun jeder, der diesen Artikel gelesen hatte, unser Geheimnis. Zunächst fingen nur einige Studenten an, selber Blue Boxes zu basteln. Bald breitete sich das Blue Boxing aber wie ein Lauffeuer aus, und die Schäden der Telefongesellschaft stiegen ins Unermessliche.

Da die Privatsphäre eines jeden einzelnen beim Telefonieren nicht mehr gewährleistet werden konnte, war die Öffentlichkeit natürlich beunruhigt. Jeder hatte Angst, bespitzelt zu werden, und man übte starken Druck auf die Telefongesellschaften aus. Auf Seiten der staatlichen Ermittlungsbehörden wurden spezielle Abteilungen gegründet. Ihre Aufgabe war es, alle Schwächen von Ma Bell zu untersuchen und möglichst schnell Lösungen zur Behebung der Probleme zu präsentieren. Ma Bell stand von einem Tag auf den anderen im Kreuzfeuer der Kritik. Selbst die Behörden setzten die Telefongesellschaft unter Druck und forderten, dem Abhören und Manipulieren der Leitungen schnellstmöglich ein Ende zu setzen. Das gesamte Equipment neu zu installieren, hätte neben den immensen Kosten Jahre in Anspruch genommen. So lag der erste Schritt recht nahe: man begann damit, die Leitungen zu den Hackern zurückzuverfolgen. Die Jagd auf die PhoneFreaks begann. Die Anzahl der Anklagen gegen Telefonbetrüger stieg. Fast immer, wenn ich die Leitung aufschlug, entdeckte ich neue Schlagzeilen und Artikel, in denen von Hausdurchsuchungen und Verhaftungen berichtet wurde. Ich brauchte mir nichts vorzumachen. Das Geheimnis, das mittlerweile keines mehr war, zog immer größere Kreise, die ich längst nicht mehr überblicken konnte.

Der Artikel

Im Sommer 1974 schnüffelte Ron Rosenbaum schließlich auch in unserer Gegend herum und nahm Kontakt mit den blinden Kids auf, um sie zu interviewen. Unglücklicherweise hörte ich erst nach denn Interview davon.

So konnte ich meine Freunde nicht rechtzeitig warnen, meinen Namen gegenüber diesem Reporter nicht zu erwähnen. Ron kontaktierte daraufhin auch mich, und ich stimmte, wenn auch ungern, einem Treffen zu.

Das Gespräch mit Ron verlief äußerst schlecht. Ich bemerkte schnell, dass ihm Joe und seine Kumpels offensichtlich schon alles Wissenswerte über Blue Boxing erzählt hatten. Ron blieb eine Weile. Obwohl ich versuchte, ihm klarzumachen, wie sensibel dieses Thema sei und dass ich mich mittlerweile aus der Geschichte ausgeklinkt hatte, wurde der Artikel schon einige Tage später abgedruckt, ohne von mir auf seinen Wahrheitsgehalt überprüft worden zu sein. Ich eilte zum nächsten Zeitungsstand und las geschockt und enttäuscht einen Artikel, der völlig aufgebauscht war. Ich wurde mit vollem Namen erwähnt und zum König der Phreaker gekrönt. Nun war ich mir sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis das FBI auch mir einen Besuch abstatten würde. Am selben Tag noch vernichtete ich alle meine Notizen und Gerätschaften, die für das FBI brauchbare Beweismittel darstellen konnten, und beendete sämtliche Aktivitäten auf dem Telefonsektor.

Wochenlang wartete ich auf ein Klopfen an der Tür, auf einen Besuch des FBI. Die Angst war mein ständiger Begleiter. Ich wusste, dass auch ich früher oder später an der Reihe sein würde. Rings um mich herum mehrten sich die Hausdurchsuchungen und Verhaftungen von Bekannten und Freunden. Insgeheim hoffte ich zwar, man würde mich vergessen oder übersehen, doch die Wahrscheinlichkeit war nicht sonderlich groß. Ich redete mir ein, dass ich der Sache gelassen gegenüberstehen konnte. Ich glaubte gegen Vorwürfe gewappnet zu sein, da ich alle Beweise vernichtet hatte. Um dem Stress und der Ungewissheit zu entfliehen, vertiefte ich mich in mein Studium.

Es dauerte länger als ich angenommen hatte, doch dann war es soweit. Innerhalb weniger Stunden bekam fast der gesamte engere Freundeskreis Besuch vom FBI. Die vier Leute in Seattle, drei in San Jose – darunter auch Stacy Brown – und alle fünf Leute aus Los Angeles wurden in einer Blitzaktion gebustet. Als Beweismaterial knallte das FBI den Leuten eine endlose Liste mit angezapften Telefonleitungen auf den Tisch. Damit hieß es für mich nur noch abwarten. Trotzdem vergingen erneut einige Monate. Das letzte Signal gab die Verhaftung meines Freundes Martin in Long Island. Das FBI beschlagnahmte sein komplettes Equipment und stellte seine Wohnung derart auf den Kopf, dass sie danach nicht wiederzuerkennen war. Ich wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Es wäre ein Eingeständnis meiner Schuld gewesen, hätte ich mich freiwillig gemeldet. Der Gedanke, dass man etwas gegen mich in der Hand haben könnte, raubte mir den letzten Rest meines spärlichen Schlafs. Würde es reichen, um mich zu verurteilen? Und wenn ja, was für eine Strafe würde mich erwarten? Immerhin hatte ich seit über fünf Monaten meine Aktivitäten eingestellt.

Die Verhaftung

Um mir nicht unnötig den Kopf darüber zu zerbrechen, was auf mich zukommen würde, arbeitete ich am Tag nach Martins Verhaftung mehr denn je zuvor für mein Studium. Nach der Uni fuhr ich auf dem gewohnten Weg zur Arbeit.

Ich hielt neben dem Seven-Eleven-Laden, um etwas einzukaufen, als plötzlich ein Wagen neben mir bremste. Ein weiterer kam unmittelbar hinter meinem zum Stehen. Vier Typen in Anzügen sprangen heraus und rannten auf mich zu. Während sich meine Aufmerksamkeit noch auf diese Leute richtete, packten mich zwei Beamte von hinten und pressten mich kräftig gegen meinen Wagen. Man las mir meine Rechte vor und legte mir Handschellen an. In gewisser Weise war ich erleichtert, als ich auf dem Weg zum Verhör im FBI-Dienstwagen saß. Meine Nervosität schien mit jedem Meter, den wir unserem Ziel näher kamen, zu schwinden.

Man brachte mich zum Santa Clara County, wo ich drei Tage in Untersuchungshaft saß. Mir wurde Gebührenmanipulation und Betrug vorgeworfen. Die FBI-Agenten hatten genug Beweise in Form von Telefongesprächen und Zeugenaussagen gesammelt, um die Anklage zu untermauern. Meine Verbindung zu Martin wurde bis zu unserer Militärzeit zurückverfolgt und mit Aufzeichnungen unserer Telefongespräche belegt. Das FBI hatte sich schon vor Monaten in unsere Konferenz eingeschaltet, nur hatten sie damals noch nichts unternommen. Ich erschrak, als man mir die Protokolle unserer Gespräche vorlas. Es war jetzt schon fast ein Jahr her. Der Name „Cap’n Crunch“ fiel in fast allen Aussagen. Auch von Leuten, von denen ich nie etwas gehört hatte. Das FBI wusste schon lange, dass ich mich hinter diesem Namen versteckte. Selbst die Eltern von Joe hatten ausgesagt, dass ich verantwortlich für die Gerätschaften sei, die ihr Sohn für seine Aktivitäten benutzte, was nicht ganz falsch war. Joe und seine Freunde konnten glücklicherweise aufgrund ihres Alters nicht belangt werden, was mich sehr erleichterte. Ich brauchte einige Zeit, um die unberechtigten Vorwürfe gegen mich erfolgreich zu dementieren. Das FBI hatte danach zwar nicht viele, dafür aber äußerst relevante Beweise gegen mich in der Hand. Das reichte ihnen, und ich wurde aus der Untersuchungshaft entlassen.

Draußen wartete ein Journalist der San José Mercury auf mich und bot mir an, mich zu meinem Wagen zu fahren, der immer noch auf dem Seven-Eleven-Parkplatz stand. Ich nahm das Angebot an, beantwortete ihm jedoch keinerlei Fragen und gab ihm auch keine Informa-tionen über meinen Aufenthalt im Santa Clara County. Ich stritt einfach alles ab und fuhr schließlich nach Hause.

Als ich ankam, hatte das FBI bereits alles durchwühlt. Mein gesamtes Equipment, mein Transmitter, der nichts mit Blue Boxing zu tun hatte, mein Rechenschieber und sämtliche Unterlagen für das Studium waren konfisziert worden.

Es dauerte weitere fünf Monate, bis die Verhandlungen endgültig abgeschlossen waren. Während des Prozesses kam sogar zur Sprache, dass ich der Telefongesellschaft Ma Bell durch meine Spielereien einen höheren Stromverbrauch und damit auch höhere Kosten beschert hätte. Darüber hatte ich mir verständlicherweise überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Auch die Schäden, die anderen Telefongesellschaften durch das Blue Boxing entstanden waren, wurden mir in Zahlen vorgelegt. Es ging um Millionen von Dollar. Man versuchte mich für die Aktivitäten aller „Phreaker“ verantwortlich zu machen, was natürlich nicht möglich war. Aber es gelang der Anklage zumindest durchzusetzen, dass dies bei Erwägung des Strafmaßes mit berücksichtigt wurde. Schließlich verurteilte man mich zu fünf Jahren Bewährungsstrafe, von denen drei Monate im Gefängnis von Lompoc abzusitzen waren.

Im Knast

Der Aufenthalt in Lompoc erinnerte mich an meine Zeit beim Militär. Lompoc hatte eine Menge Ställe, und es kam mir an manchen Tagen so vor, als sei ich in einem Zoo inhaftiert.

Der erste Job, den ich dort hatte, war in der „Schweinerei“. Das bedeutete Schweine füttern und darauf aufpassen, dass sich keiner der anderen Häftlinge unerlaubt ein Schweinesteak zum Abendessen zubereitete. Als ich bemerkte, dass den restlichen Häftlingen diese Arbeit zuwider war, meldete ich mich freiwillig, um von den anderen nicht gleich aufs Korn genommen zu werden. Außerdem liebe ich Tiere. Ich habe schon in meiner Kindheit gern auf Farmen geholfen und Schweine aufwachsen sehen. Als die Wärter merkten, dass ich etwas von Schweinen verstand, konnte ich meine Arbeit im Stall ohne Aufsicht verrichten. Nach einiger Zeit wurde mir diese Arbeit zu langweilig, so dass ich den Schweinen mit einem Stift die Namen einiger Gefängniswärter und des Richters, der mich verurteilt hatte, verpasste. Bei einer spontanen Inspektion wurden diese Namen entdeckt, und man wies mir eine Arbeit im Freien zu. Dort musste ich Rasen mähen, Hecken schneiden und die Felder auf Vordermann bringen. Da das Gefängnis sehr nah an der Vandeburg Air Force Base lag, wurde ich fast täglich Zeuge faszinierender Raketenstarts.

Man verbrachte in Lompoc den größten Teil des Tages damit, die zugeteilten Arbeiten zu verrichten. Die restliche Zeit konnte man draußen, in seiner Stube oder mit den anderen Häftlingen in Sport- und Handwerksräumen verbringen. Das Gefängnis finanzierte sich durch die Arbeit der Häftlinge, und aus diesem Grund gab es eigentlich immer etwas zu tun. Bei den meisten Leuten hier handelte es sich um Versicherungs- und Finanzbetrüger. Viele waren aber auch Komplizen von Kapitalverbrechern, die sich glücklich schätzen konnten, in diesem Ferienlager untergekommen zu sein. Das Verhalten der Wärter war nicht schwer vorauszusehen. Im freien Feld war man nicht ständig unter Beobachtung, und es gab etliche Möglichkeiten, aus dem Gefängnis auszubrechen, wenn man wollte. Es hieß jedoch, dass nur Idioten versuchen würden, aus Lompoc auszubrechen. Denn bei einer erneuten Verhaftung musste man mit einer längeren Strafe in einem Sicherheitsgefängnis unter echten Kriminellen rechnen. Alle, ich eingeschlossen, wollten hier einfach nur ihre Strafe absitzen.

Das erste, was ich mir anschaffte, war selbstverständlich ein Radio. Ich konnte meine Finger einfach nicht davon lassen und begann damit, es ein wenig zu modifizieren. Es machte wieder Spaß, mich mit Radios zu beschäftigen, und nach etwas Arbeit konnte ich mit meinem Gerät die Funk-Frequenzen der Wärter anpeilen und abhören.

Um Telefongespräche zu führen, benutzte ich eine Methode, die sich „Looping“ nannte. Das war wichtig, da das Telefon im Gefängnis nur Telefonate zu bestimmten Nummern erlaubte, die von der Gefängnisleitung registriert wurden. Mit „Looping“ war es möglich, eine Nummer anzuwählen, sich von dort aus unbemerkt weiterzuverbinden, um dann ins freie Telefonnetz zu gelangen. Dazu brauchte man eine sogenannte „Cheese Box“, die sich aus einem Radio zusammenbasteln ließ. Ohne die Unterstützung einiger Häftlinge, die die technischen Gerätschaften des Gefängnisses verwalteten, wäre es mir nicht möglich gewesen, die nötigen Werkzeuge zu beschaffen. Als Gegenleistung gab ich mein Wissen an alle Interessierten weiter. Wir taten uns so gegenseitig einen Gefallen, was mir die Gewissheit gab, nicht als sogenannter „Snitch“ abgestempelt zu werden. Mir wurde schnell klar, was auf mich zukommen würde, wenn ich auch nur daran dächte, mein Wissen nicht mit den anderen zu teilen. Es hieß nämlich, dass „Snitches“ entweder umgebracht würden oder sich wünschten, tot zu sein.

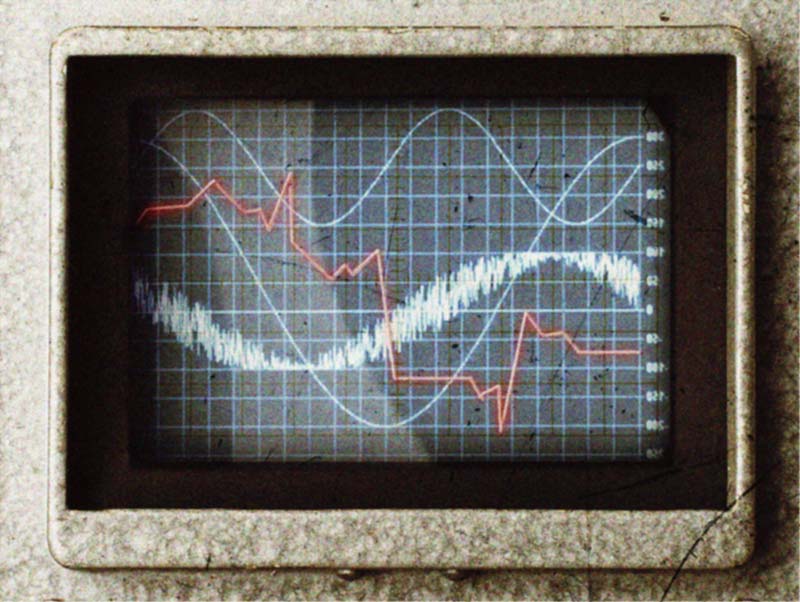

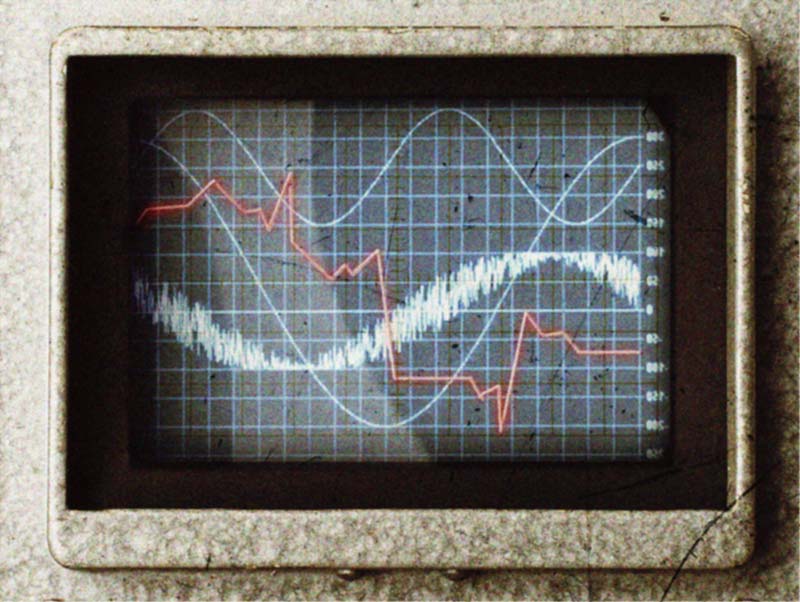

Montags, mittwochs und freitags abends gab es Nachhilfeunterricht in Blue Boxing. Unsere Unterrichtsräume waren der Sportplatz oder der Rasen draußen auf dem Gefängnishof. Meine Schüler hatten immer Papier und Bleistift dabei und machten fleißig Notizen. Ich erklärte ihnen genau, was man alles braucht, um eine „Cheese Box“ zu basteln, und wie man damit umgeht. Es war wie in der Schule. Wenn jemand etwas fragen wollte, hielt er kurz, für die Wärter nicht sichtbar, den Finger nach oben und begann zu sprechen. Das große Lernziel war, das ganze Equipment zu nutzen, ohne dabei erwischt zu werden. Hin und wieder gab es unter den Inhaftierten auch Leute, die sich mit technischem Gerät auskannten. Ihnen erklärte ich, wie man selbst Fehler-Detektoren bastelt, um weitere Schwachstellen bei den Telefongesellschaften aufzuspüren. Ich entwickelte mich zu einem guten Lehrer, dem man aufmerksam zuhörte. Es war für mich nicht immer leicht, Leuten, die teilweise kaum lesen und schreiben konnten, alle diese Sachen beizubringen. Ich bemühte mich, verwirrende Erklärungen zu vermeiden, hielt mich an die einfachen und essentiellen Dinge und übte mich in Geduld.

Von den Wärtern ging keine allzu große Gefahr aus. Wenn wir draußen auf dem Sportplatz saßen, war es aufgrund der Lautstärke unmöglich, uns von weitem zuzuhören. Wenn sich ein Wärter näherte, wechselte ich einfach das Thema, je nachdem, was mir gerade in den Sinn kam.

Nach einer besonders komplizierten Unterrichtsstunde kam ich völlig erschöpft in meine Zelle, um mich etwas hinzulegen. Ich schmiss mich in Sträflingskleidung auf mein Bett und blickte verträumt an die Decke. Nach kurzer Zeit kam ein Wärter zu mir. In seiner Rechten hatte er mein Radio und hielt es mir mit einem großen Fragezeichen im Gesicht unter die Nase. Ich schluckte.

„Ja?“, fragte ich.

„Funktioniert das Radio hier?“, fragte er mich, während er das Gerät wild hin und her zu rütteln begann.

Ich nickte. Er hätte es sich sowieso nicht nehmen lassen, es selbst auszuprobieren, wenn ich verneint hätte. „Heute abend ist ein Baseballspiel“, sagte er dann. Ich atmete erleichtert aus. „Ich leihe mir das Ding mal aus, wenn es geht, ja?“ Ich blickte ihn freundlich an. Was sollte ich dazu sagen? Ich konnte sicher sein, dass dieser Wärter zu meinem ärgsten Feind geworden wäre, hätte ich ihm diesen Wunsch verwehrt.

„Morgen bringe ich es wieder zurück.“

Ich lächelte ihn immer noch freundlich an. Ich musste ihm das Radio ausleihen, gar keine Frage.

„Sicher“, sagte ich in der Hoffnung, dass meine Manipulationen unentdeckt bleiben würden.

Obwohl ich einige Veränderungen an dem Gerät vorgenommen hatte, war es kaum von einem gewöhnlichen Radio zu unterscheiden. Man konnte damit nach wie vor jeden Sender empfangen. Wären meine Modifizierungen entdeckt worden, hätte ich meinen restlichen Aufenthalt in Lompoc wohl ohne Radio verbringen müssen. Das wusste ich und hatte darum jede Veränderung an meinem Radio mit reiflicher Überlegung vorgenommen. Man musste schon wissen, welchen Knopf man wie drücken musste, um die erweiterten Möglichkeiten nutzen zu können. Der Wärter bedankte sich freundlich und ging mit meinem Radio fort. Schlafen konnte ich jetzt nicht mehr.

Am nächsten Tag brachte er mir das Gerät ohne Beanstandung zurück. Ich war erleichtert. Aufgrund seines Mangels an technischem Wissen war ihm nicht aufgefallen, dass das Radio von Empfang auf Senden umgeschaltet werden konnte und sogar Frequenzen seines Walky-Talkys abhörte.

Die Häftlinge wussten meine Talente zu würdigen. Einige hatten sogar die Baupläne aus dem Englischen ins Spanische übersetzt. Als dann die ersten Häftlinge ihre eigene Cheese Box gebastelt hatten und damit erfolgreich telefonierten, datierte es nicht lange, bis fast alle Insassen einen solchen Kasten bei sich in der Zelle stehen hatten. Anfangs machte ich mir deshalb noch Gedanken. Ich wusste schließlich, was passieren konnte, wenn zu viele Leute in ein Geheimnis eingeweiht waren. Doch zumindest in dieser Hinsicht funktionierte der Zusammenhalt im Gefängnis vorbildlicher als in der freien Welt. Teilweise bildeten sich Schlangen vor den Telefonen. Die Häftlinge riefen ihre Verwandten und Freunde an, die sie seit Jahren nicht mehr gesprochen hatten.

Dadurch hatte ich bei den anderen Häftlingen bald einen ganz besonderen Status inne. Ich geriet nie in irgendwelche Auseinandersetzungen. Und sobald mich ein Häftling auch nur schräg anschaute, waren sofort zwei andere zur Stelle, die dem Querulanten noch einmal deutlich machten, wie wichtig ich für sie war. Außerdem bekam ich bei der Arbeitszuteilung nun die einfachsten Jobs von den leitenden Häftlingen zugeteilt. Die restliche Zeit im Gefängnis verlief dementsprechend unproblematisch und ruhig für mich. Die dreißig bis fünfzig Leute, die nun alles über Blue Boxing, Looping, Cheese Box und den Bau eines modifizierten Radios zum Abhören der Funksprechanlagen der Direktion wussten, gaben ihr Wissen großzügig an die anderen weiter. Der Tag meiner Entlassung war bei vielen Insassen im Kalender rot angestrichen.

Woz

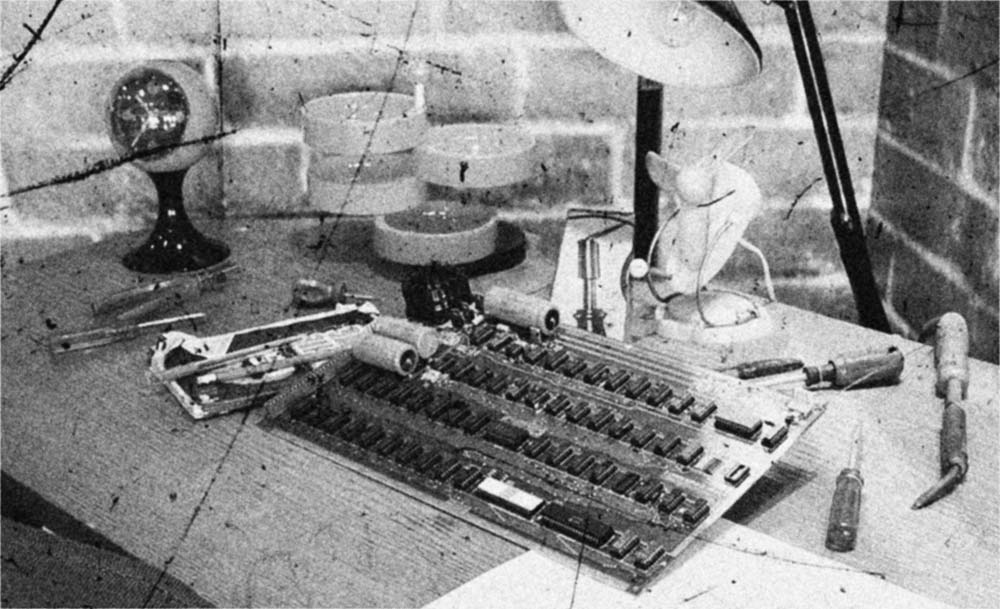

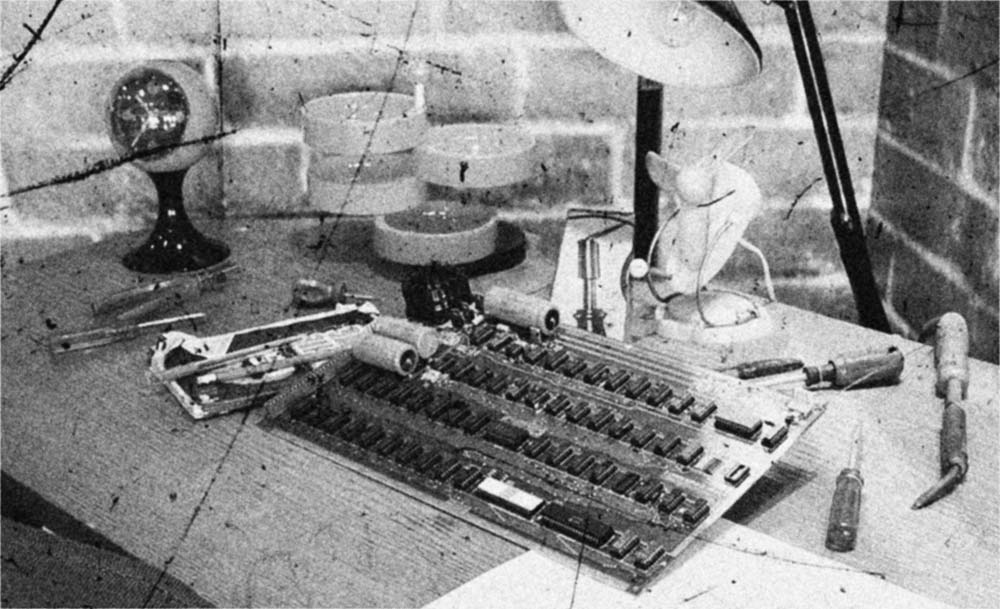

Der Arbeitsplatz in der Garage von Steve Jobs und Steve Wozniak beim der Bau des ersten Apple-Computers „Apple I“.

Nach meiner Entlassung spielte ich mit dem Gedanken, das Studium abzubrechen, weil ich durch die Pause nicht mehr so recht den Einstieg fand. In meiner Wohnung stauten sich die vielen technischen Bauteile, die ich vom FBI in nummerierten Kartons zurückerhalten hatte.

Ich fing an die Sachen Stück für Stück auszupacken, verspürte aber keine wirkliche Lust, sie wieder in meinen Schrank einzusortieren. In einer der Kisten fand ich eine Blue Box mit einem aufgemalten Totenkopf, die nicht mir gehörte. Womöglich hatte sie das FBI versehentlich zu meinen Sachen gepackt. In dem Chaos hatte wohl niemand mehr so recht gewusst, welches Teil aus welcher Wohnung kam, und sie hatten es einfach irgendwo mit hineingepackt. Ich hielt die Blue Box in der Hand und betrachtete sie einige Minuten. Ich hätte das Ding wohl besser aus dem Fenster werfen sollen. Doch stattdessen begann ich die Schrauben an dem Gerät zu lösen. Das Innenleben dieser Blue Box verblüffte mich ein wenig. Das erste, was mir ins Auge fiel, war ein kleiner Mikrochip, der auf einem Sockel befestigt war.

Während ich im Gefängnis meine Zeit mit der Modifizierung von Radios vergeudet hatte, war die Entwicklung der Mikrochips deutlich vorangeschritten. „Es gibt eine Menge nachzuholen“, dachte ich lächelnd. Fasziniert hielt ich den Chip in der Hand und überlegte ihn zu durchbohren, um ihn an meinem Schlüsselbund zu befestigen. Mit einem müden Blick auf den restlichen Technikmüll stellte ich mir vor, dass diese Bauteile vielleicht in tausend Jahren in Museen ausgestellt werden würden. Ich war mir sicher, dass sie zusammen mit der Nummerierung des FBI für reichlich Verwirrung sorgen könnten. So packte ich alle Sachen wieder in die Kisten und sperrte sie in meine Abstellkammer, um sie dort für die nächsten tausend Jahre in Frieden ruhen zu lassen.

Ich erinnerte mich an meine Zeit als Programmierer beim Militär, als ich an dem Programm „Work Furlough“ mitgearbeitet hatte. Mich packte wieder der Trieb zum Programmieren, und ich fand eine neue Arbeit als Fortran-Programmierer bei der Firma „California Microwave“.

Während dieser Zeit kam mir das Interesse eines jungen Studenten namens Steve Wozniak ziemlich recht. Ein Radiomoderator des Senders KPFA gab mir seine Rufnummer mit der Bitte, ihn anzurufen. Wozniak war ebenfalls Programmierer und kannte sich gut aus. Ich hatte einen interessanten Artikel über ihn gelesen und schlug gleich ein Treffen vor. Woz war sofort einverstanden. Der Grund dafür war offensichtlich: Er wollte alles über das Blue Boxing erfahren. Zusammen mit seinen zwei Kommilitonen Bill Claxton und Steve Jobs wohnte er in einem Studentenwohnheim. Letzterer hatte schon eine Menge Computererfahrung gesammelt, und ich unterhielt mich während meines Besuchs die meiste Zeit mit ihm. Aber auch Woz konnte mitreden, vor allem, wenn es um Hardware ging. Er erzählte mir von seinem Plan, einen eigenen Computer zu entwickeln. Er war voller Enthusiasmus, aber seine Pläne und Ideen schienen mir allzu fantastisch. Aus diesem Grund fiel es mir nach einer Weile schwer, ihn überhaupt noch ernst zu nehmen. Er träumte von einem selbstentwickelten Betriebssystem, das in Kombination mit eigener Hardware die Basis zu einem neuen Supercomputer bilden sollte. Die Entwicklung eines solchen Rechners hielt ich jedoch für komplizierter, als Woz sich das so vorstellte. Aber für den Fall der Fälle würde er meine Hilfe sicherlich gut gebrauchen können, und so ging ich auf seine Bitte ein, ihm alles mitzuteilen, was ich über das Blue Boxing wusste.

Obwohl ich mir sicher war, dass ich Steve nicht viel Neues erzählen konnte, hörte er mir konzentriert zu. Irgendwann packte er dann seine eigene Blue Box aus und legte sie lächelnd auf den Tisch. Nach meinen Reibereien, mit der Justiz, hätten mir in diesem Augenblick eigentlich alle Haare zu Berge stehen müssen. Ich blieb jedoch ruhig und ließ mich von den dreien sogar zu ein oder zwei Telefonaten überreden. Woz wollte unbedingt nach Rom durchdringen, um mal mit dem Papst zu sprechen, wie er sagte. Stundenlang versuchte er sich mit verschiedenen Methoden zum Papst durchzustellen. „Diese verrückten College-Kids … “ dachte ich mir. „Sollen sie doch ihren Spaß haben“

Woz und ich wurden Freunde. Woz konnte mir eine Menge über Hardware erzählen, und ich begann sein Wissen allmählich zu schätzen. Mittlerweile konnte ich mir durchaus vorstellen, dass sein verrückter Plan Erfolg haben würde. Woz lernte von mir alles Wissenswerte über das Blue Boxing. Ich machte ihn jedoch darauf aufmerksam, dass er die Informationen nicht missbrauchen durfte, die ich an ihn weiterreichte, und er gab mir sein Wort darauf. Im Gegenzug fokussierte ich mein Interesse stärker auf Computer. Schon bald legte ich mir selbst einen zu und begann meine Programme im Auftrag des Unternehmens zu Hause zu entwickeln.

Woz und ich arbeiteten gemeinsam an einer Art Textverarbeitungsprogramm für sein neues Betriebssystem. Sollte er mit sei nem Computer auf den Markt gehen, wäre das erste Softwareprodukt bereits vorhanden. Wir steckten all unser Wissen in die Entwicklung dieses Programms. Es sollte das erste seiner Art sein, mit dem man eine proportionale Schrift auf den Qume-Printer drucken konnte. Das Endprodukt war geradezu revolutionär und schlug alle Programme, die damals auf dem Markt waren um Längen. Ich nannte es „TextWriter“, doch Steve schlug den Namen „EasyWriter“ vor. Er war ein großer Fan des Films „Easy Rider“ und fand den Namen aus diesem Grund „cooler“. Ich erlebte diese Arbeit als derart faszinierend, dass ich mich mehr mit „EasyWriter“ beschäftigte als mit meinem Job bei California Microwave.

Ich saß wieder einmal an meinem Schreibtisch und schlug die Zeit tot, als es an der Haustür klingelte. Ich warf noch einen kurzen Blick auf die Arbeit der letzten Stunden und stand dann auf, um zu öffnen. Zwei Herren in dunklen Anzügen hielten mir einen Ausweis unter die Nase, den ich nicht zum ersten Mal sah.

„FBI“, murmelte einer von beiden.

Mein Tag war im Eimer.

Dieser völlig überraschende Besuch machte mich nervös. Auf dem Weg zum Revier fragte ich mich ständig, was ich denn nun schon wieder verbrochen haben könnte. Ich hatte ja mittlerweile weder mit Blue Boxing noch mit anderen illegalen Aktivitäten etwas zu tun.

Das Büro, in dem ich verhört wurde, war dem Raum sehr ähnlich, in dem ich schon einmal Rede und Antwort hatte stehen müssen. Die Architekten des FBI verstanden eine Menge davon, die Atmosphäre so unangenehm wie möglich zu halten. Die zwei Agenten saßen nahezu regungslos vor mir. Von Zeit zu Zeit machten sie kurze Bewegungen, um ihre Kaffeetassen an den Mund zu führen.

„Verkaufen Sie Blue Boxes? „, fragte mich einer der Beamten.

Ich dachte darüber nach, aus welchem Grund man mir diese Frage stellte, und schüttelte dann mit einem unwissenden Gesichtsausdruck den Kopf.

„Ist ihnen ein gewisser Steve Wozniak bekannt?“

Ich zögerte, dann nickte ich.

„Nun“, fuhr der Agent fort, „Steve Wozniak hat vor wenigen Stunden gestanden, dass er mit ihnen zusammen Blue Boxes verkauft hat.“

Ich war erschüttert. Woz verkaufte hinter meinem Rücken Blue Boxes und versuchte bei seiner Verhaftung anscheinend noch, eine Teilschuld auf mich abzuwälzen. Ich leugnete alles und versuchte zu erklären, in welchem Verhältnis ich zu Woz stand. Ich erzählte dem FBI jedoch nichts, was Woz und mich hätte belasten können. Die Beamten blickten mich stumm und ohne eine Miene zu verziehen an. Nachdem man alles zu Protokoll genommen hatte, ließ man mich wieder gehen.

Ich kochte vor Wut und fuhr gleich nach der Vernehmung zu Woz, um ihn zur Rede zu stellen. Ich musste minutenlang Sturm klingeln, bevor er mir öffnete.

„Was soll das, Steve?“, schrie ich ihn schon an der Tür an.

Steve wich meinen Blicken aus und kramte wortlos seine technischen Gerätschaften zusammen. Auf dem Boden seines Arbeitszimmers Türmten sich Blue Boxes, die er ohne mein Wissen verkauft hatte und nun zu vernichten suchte.

„Das ist wirklich das Allerletzte!“, schrie ich ihn an. Meine Stimme bebte: „Du hast die Dinger hinter meinem Rücken verkauft.“

Steve blickte mich wortlos an. Ich konnte diesen Blick nicht ganz einordnen. Es lag jedoch nicht der Hauch einer Entschuldigung darin. Mir war klar, dass wir von nun an getrennte Wege gehen würden.

Später erfuhr ich von anderen Leuten, dass Woz mehrere hundert Blue Boxes für hundertfünfzig Dollar das Stück an Studenten verkauft harte. Mit dem Geld war es ihm möglich, seinen Traum von einer eigenen Firma zu realisieren. Erst jetzt begriff ich, wieso sich Steve überhaupt für das Blue Boxing interessiert hatte. Da das FBI keine handfesten Beweise gegen ihn hatte, mussten sie ihn laufen lassen. Ich wusste nicht, ob ich mich mehr über den Vertrauensbruch aufregen sollte oder darüber, dass mein Name wieder einmal in Verbindung mit Blue Boxing beim FBI aufgeraucht war.

Einige Monate später kam der erste Computer von Steve Wozniak unter dem Namen seiner eigenen Firma mit dem Logo eines abgebissenen Apfels auf den Markt. Neben dem Gehäuse erschien auch das dazu kompatible Schreibprogramm „EasyWriter“.

Auf Schmalem Grat

Der Computer entwickelte sich langsam aber sicher zum einzigen Bezugspunkt in meinem Leben. Um die Enttäuschungen der letzten Jahre zu verdrängen, programmierte ich teilweise bis tief in die Nacht.

Irgendwann wurde ich wegen meiner Unzuverlässigkeit von der Firma gefeuert und konnte meine Miete nicht mehr zahlen. Also zog ich in ein ziemlich schäbiges Ein-Zimmer-Apartment in Mount View, Los Angeles. Da ich bald auch mein Studium nicht mehr finanzieren konnte und der Weg zur Universität sowieso viel zu weit war, nahm ich das zum Anlass, mein Studium endgültig abzubrechen.

Meinen spärlichen Unterhalt verdiente ich mit der Entwicklung einiger kleinerer Programme, die ich an verschiedene Unternehmen verkaufte. Mein Hauptinteresse galt längst nicht mehr den Tiefen fremder Telefonsysteme, sondern nur noch der Entwicklung diverser Computerprogramme. Als eine Telefongesellschaft mir den Auftrag erteilte, ein Programm zum Schutz vor Telefonmanipulation zu entwerfen, wurde ich zwangsläufig wieder mir dem Thema konfrontiert. Ich konzentrierte mich dabei auf das Wesentliche und hielt mich von allem fern, was mit Blue Boxing zu tun hatte. Die Angst vor dem FBI und der Wunsch, nie wieder in der „Schweinerei“ arbeiten zu müssen, waren stärker als die Annehmlichkeit, kostenlos telefonieren zu können. Außerdem hing mir das Telefonieren zum Hals heraus. Ich war also die meiste Zeit damit beschäftigt, auf sogenannten Call-Computern komplizierte Filter-Programme zu schreiben. Und nach einer Weile begann es mir sogar Spaß zu machen.

Während dieser Zeit erreichte mich ein Anruf von einem gewissen Adam Bauman. Adam erzählte prahlerisch von seinen Kenntnissen über die Schwachstellen des Telefonsystems. Er beteuerte, alles selbst herausgefunden zu haben, und wollte sich daher unbedingt mit mir treffen. Da ich ja mittlerweile selbst an Programmen schrieb, die Schutz gegen solche Manipulationen bieten sollten, nahm ich die Gelegenheit wahr und stimmte einem Treffen zu. Trotzdem wollte ich mein Wissen auf keinen Fall mit ihm teilen und nahm mir fest vor, dass dies ein einseitiger Informationsaustausch werden würde.

Adam brachte unangekündigt einen Freund mir, Dave, ein recht geselliger Typ, der ebenfalls behauptete, Programmierer zu sein. Ich war nicht mehr auf dem neuesten Stand der Dinge, und Adam schaffte es tatsächlich, mich mit seinem Wissen zu verblüffen. Er weihte mich in die neuesten Entwicklungen bei der Manipulation von Telefonleitungen ein.

„Man kann die Systeme der Telefongesellschaften mittlerweile mit Hilfe eines Computers manipulieren“, sagte er mit Begeisterung in den Augen.

Ich schaute ihn mit einem müden Lächeln an. Jeder, bei dem ich diesen Blick schon einmal beobachtet hatte, war früher oder später dem FBI in die Hände gefallen.

„Ich weiß, wie man in das interne System von Southern Pacific eindringen kann.“

„Mit dem Computer?“, fragte ich.

Adam nickte.

„Die Firma benutzt eigens entwickelte Computer“, erzählte er hastig weiter. „Auf den Rechnern aber läuft eine fremde Netzwerksoftware mit dem Namen ARPANet.“

„Ein Fehler“, ergänzte Dave lächelnd.

Und was für ein Fehler das war. Dave und Adam erzählten mir, dass das ARPANet ursprünglich nur intern vom Militär und von verschiedenen Universitäten genutzt wurde. Der Zugang zu den Netzwerkcomputern wurde daher nur einer bestimmten Gruppe gewährt.

„Sicherheitsbarrieren und Passwortabfragen sind somit überflüssig“, sagte Adam. Das Lächeln in seinem Gesicht schien nicht abbrechen zu wollen.

„Heißt das, dass jeder, der Zugang zum ARPANet hat, auch automatisch auf alle anderen Informationen innerhalb des Netzwerkes Zugriff hat?“, fragte ich.

Adam nickte. Er war jetzt erst richtig in Fahrt gekommen. „Die Telefongesellschaft, die jetzt ebenfalls ARPANet bei sich installiert hat, muss den Mitarbeitern zwangsläufig den Zugang von außen erlauben, damit auch Filialen Zugriff auf das Telefonsystem haben.“ In Adams Stimme lag etwas Verheißungsvolles. „Somit könnte aber auch jeder andere, der zufällig an die internen Rufnummern der Gesellschaft gelangt, in das Netzwerk eindringen.“ Dave erzählte mir von einem Gerät, mit dein man Computerdaten über das Telefonnetz versenden konnte – der sogenannte Akustikkoppler, der die Verbindung von Computer zu Computer über die Telefonleitung ermöglicht.

Bei unserem nächsten Treffen brachte Adam seinen Akustikkoppler und einen eigenen Computer mit. Ohne dass ich ihn davon abhalten konnte, verschaffte er sich mit meiner Leitung Zugang zu den Systemen der Southern Pacific, was mir überhaupt nicht gefiel. Dennoch war ich über die neuen Möglichkeiten verblüfft. Das stellte Blue Boxing absolut in den Schatten. Man konnte sogar Rufnummern von Kunden ändern, löschen und neue hinzufügen.

Adam versorgte mich mit einer unglaublichen Fülle von Informationen, die eigentlich nur für enge Mitarbeiter von Telefongesellschaften bestimmt waren. Im Grunde genommen war ich daran gar nicht interessiert, da ich mich damit auf Terrain befand, auf dem ich nie wieder operieren wollte. Aber Adam war kaum zu bremsen. Er versuchte mir mit aller Gewalt zu zeigen, wie man mit diesem Netz umgehen konnte. Er hörte einfach nicht auf, mich auf alles Wissenswerte hinzuweisen. Ich zeigte deshalb nur mäßiges Interesse an seinen Ausführungen und sprach lieber mit Dave über einige Programm-Routinen, an denen ich arbeitete. Die beiden blieben die ganze Nacht und verließen mich erst im Morgengrauen.

List und Tücke

In der Nähe von Fresno gab es ein Hotel mit dem Namen Finegold Ranch. Unmittelbar in der Nähe der Ranch lagen weitere Bauernhöfe und eine private High School. Adam erzählte mir von diesem Ort und sagte, dass es dort an Wochenenden sehr ruhig sei und man nicht auffalle.

Ich ließ mich zu dem kleinen Ausflug überreden, und wir fuhren an einem Samstagmittag gemeinsam hin. „Tatsächlich waren dort nur ein paar Schüler zu sehen, und man konnte sich in den Anlagen aufhalten und sich an der schönen Natur erfreuen. Ich hoffte, inmitten der Natur in aller Ruhe über einige Dinge nachdenken zu können, und sah den Ausflug als Gelegenheit an, dem versmogten Los Angeles zu entfliehen. Vielleicht würde ich hier ja auch Adam besser kennen lernen. Doch noch bevor wir uns überhaupt die Umgebung anschauen konnten, begann er damit, sich Zugang zum schuleigenen Telefonsystem zu verschaffen. Mit seiner Blue Box in der einen und dem „Telefonhörer in der anderen Hand fummelte er sich mit piepsenden Geräuschen durch die Leitung. Ich beobachtete ihn eine Weile dabei und bemerkte, dass seine Blue Box nicht richtig konfiguriert war.

„Was machst du da?“, fragte ich ihn. „Lass uns mal was rausgehen.“ Adam ignorierte mich, er war viel zu sehr in seine Arbeit vertieft, um mich wahrzunehmen.

„Hey“, sagte er dann nach einiger Zeit. „Du kennst dich doch aus, kannst du das mal reparieren, ich glaube da stimmt was nicht! “

Mein Blick verriet ihm mein mäßiges Interesse an dem Problem. „Ich möchte nur mal schauen, ob das Ding funktioniert.“

Ich zögerte. In der Hoffnung, ihn vielleicht auf diesem Weg vom Telefon locken zu können, begann ich die kleine Kiste zu bearbeiten. Die Einstellung nahm mehr Zeit in Anspruch, als ich angenommen hatte, und ohne es zu merken, war ich wieder voll in meinem alten Element. Adam war seit geraumer Zeit aus dem Zimmer verschwunden. Wahrscheinlich trieb er sich in der Schule herum und flirtete mit einigen Teenagern. Nachdem ich das Ding richtig kalibriert hatte, wollte ich ausprobieren, ob es auch funktionierte, damit Adam endlich Frieden geben würde und ich beginnen konnte mich hier ein wenig umzusehen. Ich schnappte mir den Telefonhörer und probierte verschiedene Frequenzen aus, als Adam mit einigen älteren Herren in Anzügen hereinmaschiert kam. Einer von ihnen griff gelassen in seine Tasche und zog eine Plastikkarre heraus, auf der deutlich die drei blauen Buchstaben „FBI“ zu erkennen waren.

Monatelange Verhandlungen, Anwaltskosten und eine Menge Ärger. Das war alles, was das FBI mit seiner Lockaktion erreicht hatte. Zwar konnten sie kein richterliches Urteil oder sonstige Maßnahmen gegen mich durchsetzen, doch der Stress war meine größte Strafe. Das FBI hatte wissen wollen, ob ich meine Blue Box-Aktivitäten fortsetzte. Adam war aber nicht nur ein Spitzel gewesen, er hatte mich auch wieder zum Blue Boxing bewegen sollen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich tatsächlich darauf eingegangen wäre. Das FBI hatte jedenfalls genug Akten über mich, um damit einen ganzen Schrank zu füllen. Beschlagnahmung von Hardware und zahllose Beschuldigungen zogen eine lange schwarze Spur hinter mir her, die mich bis in mein Zimmer verfolgte. Ich ließ die letzten Jahre noch einmal vor meinem geistigen Auge Revue passieren – von meiner Zeit als Radiofreak bis zu diesem Trümmerhaufen, vor dem ich stand. Ich hatte keine andere Wahl, als irgendwo noch einmal von vorne zu beginnen. Neue Menschen, eine neue Wohnung. Ich fühlte, dass dies der einzig richtige Weg war. Nun saß ich hier in meiner unbezahlten Ein-Zimmer-Wohnung und schaute auf die Sachen, die ich für den Umzug bereitgestellt hatte: einen Rucksack und einen Schlafsack, mehr brauchte ich nicht. Irgendwo würde ich schon unterkommen und irgendwie würde es schon weitergehen, dachte ich. Martin hätte sicherlich noch ein Zimmer in seiner Wohnung in San Jose für mich frei. Verstohlen blickte ich auf den Schreibtisch, auf dein mein Telefon thronte. Ein Anruf kam nicht in Frage, nicht um alles in der Welt …